Дата публикации: 24.11.25

SQLITE NOT INSTALLED

Введение

Когда на пустыре появляется строительный кран, жители соседних домов редко задумываются, что их стены и перекрытия в этот момент проходят своеобразный стресс-тест. Любое новое строительство — это вмешательство в сложную систему грунтов, фундаментов и подземных коммуникаций. Даже если проект полностью законен и технически грамотен, без оценки влияния на окружающую застройку можно получить массу неприятных сюрпризов: трещины в фасадах, просадки, деформации и судебные иски от жильцов.

По данным профильных институтов, более 40% строительных споров в крупных городах связаны именно с повреждениями соседних зданий, вызванными нарушением технологии работ или недооценкой состояния грунтов. И самое показательное — в большинстве случаев ущерб можно было предотвратить, если бы на этапе подготовки проекта была проведена грамотная инженерная оценка влияния строительства на соседние здания и сооружения

В профессиональной среде этот процесс часто называют «оценкой взаимодействия объекта с окружающей застройкой». По сути, речь идет о системном анализе — от геотехнических расчетов и натурных наблюдений до математического моделирования возможных деформаций. Цель проста: понять, как изменится напряженно-деформированное состояние грунта и конструкций под действием нового строительства, и заранее заложить меры защиты.

Важно понимать: оценка влияния — не бюрократическая формальность. Это инструмент безопасности и экономии. Один грамотно выполненный расчет может сберечь миллионы рублей, которые потом не придется тратить на ремонт чужих домов или судебные разбирательства. Поэтому, если кто-то говорит, что «и без этого можно», скорее всего, он просто не сталкивался с реальными последствиями халатного отношения к соседним зданиям.

Основные причины необходимости оценки влияния строительства

Любое строительство — это локальное изменение геотехнической и конструктивной обстановки. Даже незначительное вмешательство в грунт может изменить распределение нагрузок и поведение соседних фундаментов. Поэтому инженерная оценка воздействия — не просто формальность, а базовая мера безопасности и ответственности за окружающую застройку.

1. Геотехническая стабильность грунта

Основная причина проведения оценки — контроль за поведением грунтового основания. При разработке котлованов, устройстве свайных полей или водопонижении нарушается естественное равновесие. В результате появляются просадки, горизонтальные смещения, а в крайних случаях — деформации соседних фундаментов. Практика показывает: при отсутствии расчетов радиус влияния глубокого котлована может достигать 1,5–2 высот самого котлована. Это значит, что дом в 20 метрах от стройки вполне может попасть в зону риска.

2. Сохранность конструкций и инженерных сетей

Соседние здания — это не просто фасады и стены. Под ними проходят теплотрассы, водопроводы, канализация и электрические кабели. Любое неучтенное перемещение грунта может вызвать разрыв трубопровода или короткое замыкание. При проектировании важно учитывать совокупное воздействие, особенно в старой застройке, где коммуникации зачастую проложены без точных исполнительных схем.

3. Предупреждение деформаций и трещинообразования

Статистика показывает, что около 60% трещин на фасадах исторических зданий возникают из-за неучтенного влияния нового строительства поблизости. Даже микродеформации грунта на 5–10 мм могут вызвать раскрытие существующих трещин и ускорить износ несущих конструкций. При этом деформации не всегда видны сразу — часто они проявляются через месяцы после завершения активной фазы работ.

4. Экономические и юридические последствия

Без оценки воздействия застройщик рискует получить не только технические проблемы, но и юридические. Согласно Градостроительному кодексу и СП 22.13330 «Основания зданий и сооружений», за безопасность окружающих объектов отвечает именно заказчик строительства. А это значит, что любые повреждения соседних домов становятся его ответственностью. В судебной практике встречаются дела, где компенсации за трещины в стенах превышали 10 млн рублей. Такие ситуации проще предупредить, чем потом доказывать невиновность.

5. Репутационные риски и доверие к застройщику

Сегодня информационное поле работает мгновенно. Один инцидент с повреждением соседнего дома — и об этом пишут все локальные СМИ. Репутационные потери наносят не меньший урон, чем материальные. Грамотная инженерная оценка и открытые результаты мониторинга помогают формировать доверие к проекту со стороны жителей и надзорных органов. Это особенно важно для девелоперов, работающих в центральных районах или вблизи памятников архитектуры.

Оценка влияния строительства — это своего рода страховка: она позволяет увидеть риски до того, как они проявятся. Игнорировать этот этап — значит работать вслепую, а в строительстве такие эксперименты слишком дорого обходятся.

Последствия отсутствия оценки воздействия на соседние здания

Игнорирование оценки влияния строительства на окружающую застройку — это не просто нарушение процедуры. Это прямая дорога к техническим, финансовым и юридическим проблемам. Даже небольшие ошибки на этапе подготовки могут вылиться в серьезные последствия, которые проявятся уже в ходе или после завершения стройки.

1. Деформации и разрушения конструкций

Самое очевидное и частое последствие — появление трещин, просадок и перекосов в соседних зданиях. При выемке грунта без учета распределения нагрузок грунтовое основание теряет устойчивость. В результате — дифференциальные осадки фундаментов, перекосы дверных и оконных проемов, разрывы в несущих стенах. В старом фонде такие деформации нередко становятся критическими и приводят к аварийному состоянию дома.

Пример из практики: в Москве при строительстве подземного паркинга в плотной застройке без предварительных расчетов деформаций соседние здания 1950-х годов получили осадки до 18 мм. Результат — трещины в стенах, отселение жильцов и штраф более 25 млн рублей. Всё из-за отсутствия комплексной оценки воздействия.

2. Нарушение работы инженерных сетей

Просадка грунта даже на несколько сантиметров может нарушить целостность подземных коммуникаций. Повреждение водопровода или теплотрассы — частый спутник неучтенного воздействия строительства. В зимний период это приводит к замерзанию сетей и аварийным ситуациям, устранение которых обходится в десятки миллионов рублей и вызывает остановку строительства.

3. Увеличение затрат и задержки сроков

Когда последствия уже проявились, исправлять их в разы дороже, чем предотвратить. Усиление фундаментов, устройство защитных экранов, ремонт соседних фасадов — всё это дополнительные расходы. Кроме того, из-за конфликтов с жильцами и проверок надзорных органов стройка часто останавливается. В среднем, по данным Минстроя, каждая приостановка из-за жалоб жителей задерживает проект минимум на 4–6 месяцев.

4. Судебные и страховые споры

Если повреждения все же произошли, жильцы обращаются в суд. В таких делах экспертиза почти всегда выявляет отсутствие или неполноту оценки влияния строительства. В итоге застройщик оплачивает не только ремонт, но и компенсацию морального вреда. А если объект застрахован, страховая компания может отказать в выплате из-за нарушения условий проектирования.

5. Репутационные и имиджевые потери

В эпоху социальных сетей любая трещина на фасаде превращается в информационный повод. Репутация девелопера или подрядчика может пострадать сильнее, чем его баланс. Потеря доверия со стороны заказчиков, жителей и органов надзора нередко ведет к исключению компании из тендеров и утрате перспективных контрактов.

Итог прост: отсутствие оценки воздействия — это игра с неизвестным результатом. В строительстве такие «эксперименты» всегда заканчиваются одинаково — убытками, судебными делами и испорченной репутацией. А ведь все эти последствия можно было предотвратить на этапе проектирования, потратив время на грамотную инженерную экспертизу.

Нормативные требования и стандарты оценки влияния строительства

Оценка воздействия строительства на окружающую застройку — это не рекомендация, а обязательное требование, закреплённое в градостроительном и техническом законодательстве. Игнорирование этих норм автоматически ставит под угрозу законность проекта. Ниже разберём, какие именно документы регулируют проведение инженерной оценки и какие стандарты применяются на практике.

1. Основные нормативные документы

В Российской Федерации порядок проведения оценки воздействия строительства закреплён рядом ключевых нормативных актов:

- Градостроительный кодекс РФ — статьи 47 и 48 обязывают застройщика проводить инженерные изыскания, включая оценку влияния на окружающую застройку, до начала проектирования и строительства.

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» — содержит методику расчёта осадок, смещений и деформаций, а также требования по учёту влияния строительства на соседние объекты.

- СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» — регламентирует проведение расчётов при устройстве свайных полей, особенно в условиях плотной городской застройки.

- СП 305.1325800.2017 «Оценка влияния строительства на окружающую застройку» — основной документ, прямо устанавливающий порядок и принципы инженерной оценки воздействия, включая этапы, методы и требования к мониторингу.

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» — используется для определения исходных данных о состоянии соседних зданий.

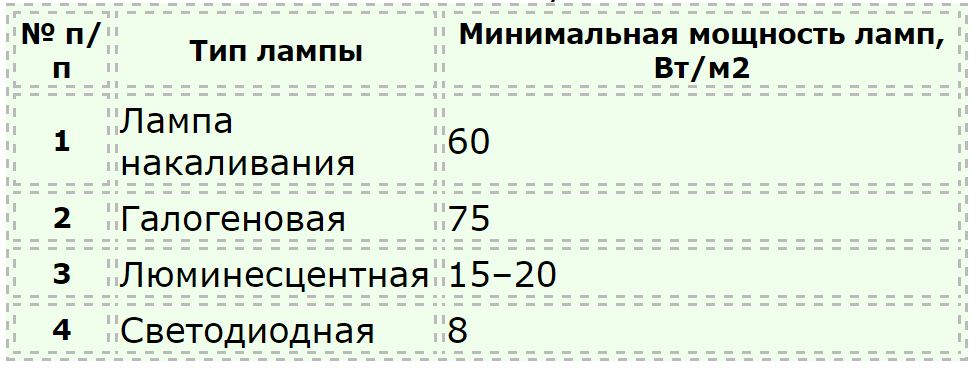

2. Обязательные этапы по нормативам

Нормативная база предполагает проведение оценки воздействия в несколько этапов. Ниже приведена краткая таблица с описанием ключевых шагов.

| Этап | Содержание работ | Цель |

|---|---|---|

| Предпроектный анализ | Сбор исходных данных о грунтах, соседних зданиях, инженерных сетях | Определение исходных условий и потенциальных зон риска |

| Инженерные расчёты | Моделирование деформаций грунта, осадок и влияния нагрузок | Прогноз изменений напряжённо-деформированного состояния |

| Разработка мер защиты | Проектирование противоаварийных конструкций и технологических решений | Минимизация негативного воздействия на соседние объекты |

| Мониторинг и контроль | Организация наблюдений за деформациями и состоянием конструкций | Оперативное выявление отклонений и предупреждение аварий |

3. Ответственность за нарушение норм

Несоблюдение нормативных требований по оценке влияния строительства может привести к серьёзным последствиям. Согласно статье 9.5 КоАП РФ, за нарушение строительных норм предусмотрены административные штрафы до 1 млн рублей и приостановка деятельности. В случае, если ущерб нанесён соседним объектам, застройщик несёт имущественную и, в отдельных случаях, уголовную ответственность.

4. Практическое значение нормативов

Важно понимать, что нормативы — это не просто «бумажные формальности». Они отражают накопленный инженерный опыт и практику десятков лет строительства в сложных условиях. Например, по данным НИЦ «Строительство», в 85% случаев применения СП 305.1325800.2017 удаётся полностью исключить появление деформаций в соседних зданиях. Это доказывает: соблюдение норм — лучший способ снизить риски и обеспечить устойчивость городской среды.

Таким образом, нормативные документы — это основа безопасного проектирования. Они задают не ограничения, а рамки предсказуемости, без которых любое строительство в плотной застройке превращается в лотерею.

Методы и инструменты анализа воздействия на окружающую застройку

Оценка влияния строительства на окружающую застройку — это не интуитивная догадка инженера, а точный комплекс расчётных и инструментальных методов. От правильного выбора методики зависит достоверность прогноза деформаций и, как следствие, безопасность соседних зданий. Современная инженерная практика сочетает классические расчёты, геотехническое моделирование и натурные наблюдения.

1. Аналитические и расчётные методы

На ранних этапах проектирования применяются аналитические модели, основанные на формулах механики грунтов и строительной геотехники. Используются методики определения осадок, углов поворота и горизонтальных смещений фундаментов.

- Метод упругого полупространства — позволяет оценить осадки грунта под действием нагрузки нового здания.

- Метод эквивалентных нагрузок — применяется для учёта сложного взаимодействия фундаментов соседних сооружений.

- Метод конечных элементов (МКЭ) — используется для детального анализа распределения напряжений и деформаций при строительстве в стеснённых условиях.

В расчётах учитываются реальные характеристики грунтов, наличие подземных вод, глубина котлована, расстояние до соседних зданий и другие факторы. Применение МКЭ особенно эффективно при строительстве вблизи исторических зданий, где даже миллиметровые смещения могут иметь критическое значение.

2. Геотехническое моделирование

Моделирование — ключевой инструмент современных инженеров. Оно позволяет «проиграть» все стадии строительства в цифровой среде и предсказать, как изменится напряжённо-деформированное состояние грунтового массива. Для этих целей используются специализированные программные комплексы:

- PLAXIS 2D/3D — мировой стандарт геотехнического моделирования, учитывающий сложное взаимодействие грунтов и конструкций;

- GeoStudio — применяется для анализа устойчивости откосов и расчёта фильтрационных процессов;

- MIDAS GTS NX — эффективен при анализе подземных сооружений и тоннелей в условиях плотной городской застройки.

Такое моделирование позволяет выявить «слабые зоны» проекта и заранее скорректировать конструктивные решения — например, изменить тип фундамента или предусмотреть временные ограждения котлована.

3. Инструментальный мониторинг

Расчёты сами по себе не дают полной картины — их нужно подтверждать полевыми измерениями. Для этого создаётся система инженерно-геотехнического мониторинга, которая отслеживает состояние грунтов и конструкций в реальном времени.

Основные методы мониторинга:

- Геодезические наблюдения (нивелирование, тахеометрия, лазерное сканирование) — позволяют фиксировать смещения и осадки зданий с точностью до миллиметра.

- Инклинометрические измерения — регистрируют горизонтальные перемещения в толще грунта и в стенках котлована.

- Пьезометрические наблюдения — контролируют уровень подземных вод и влияние водопонижения на соседние фундаменты.

- Деформометрия — используется для измерения раскрытия трещин и прогибов конструкций.

На практике все данные мониторинга передаются в автоматизированные системы (например, Geokon или Digitex Monitoring), где инженеры получают сигналы о превышении пороговых значений. Это позволяет оперативно остановить работы и предотвратить повреждения.

4. Комплексный подход как стандарт

Опыт показывает, что наиболее надёжный результат достигается при сочетании трёх уровней анализа:

- Расчётный прогноз (инженерные формулы и МКЭ-моделирование);

- Полевые исследования и обследование соседних зданий;

- Непрерывный инструментальный мониторинг в процессе строительства.

Такой подход применяется на всех значимых объектах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других крупных городах. Например, при строительстве станций метро «Саларьево» и «Беломорская» совмещение расчётных и мониторинговых данных позволило удержать деформации в пределах 4–6 мм при нормативе 10 мм — отличный показатель для плотной застройки.

Методы анализа — это не формальность, а система раннего предупреждения. Если она работает корректно, строительство проходит без инцидентов, а соседние здания остаются в исходном состоянии. Именно в этом и заключается смысл инженерного подхода: предвидеть, а не устранять.

Роль инженерных изысканий и мониторинга при строительстве

Инженерные изыскания и мониторинг — это фундамент безопасного строительства. Без достоверных данных о грунтах, подземных водах и состоянии соседних зданий любые расчёты превращаются в гадание. Именно поэтому профессиональные застройщики начинают работу не с бетона и арматуры, а с геологических скважин, тахеометров и датчиков деформаций. Всё остальное — производная от этих данных.

1. Инженерные изыскания как основа проектирования

Изыскания — это первый и самый ответственный этап, на котором формируется база для всех дальнейших решений. В рамках инженерно-геологических исследований проводится:

- Бурение инженерных скважин — для определения состава, плотности и влажности грунтов, глубины залегания водоносных горизонтов;

- Лабораторные испытания грунтов — измеряются прочностные и деформационные характеристики, модули сжимаемости и сцепления;

- Геофизические исследования — выявляют неоднородности и зоны возможных деформаций;

- Обследование существующих зданий — фиксируется фактическое состояние несущих конструкций и наличие дефектов до начала работ.

На основе этих данных инженеры строят геотехническую модель участка и определяют, как будущие работы повлияют на соседние фундаменты. Ошибка в исходных данных даже на 10% может привести к неверной оценке осадок на несколько миллиметров — а это уже реальная трещина в стене.

2. Геотехнический мониторинг в процессе строительства

Даже самый точный расчёт не заменит наблюдения за реальным поведением конструкций. Поэтому на площадке создаётся система мониторинга, которая отслеживает динамику изменений в грунте и зданиях в ходе строительства. Она работает по принципу «раннего предупреждения» — фиксирует малейшие отклонения до того, как они перерастают в проблему.

Типовая система мониторинга включает:

- датчики осадок и крена на соседних зданиях;

- инклинометрические скважины для контроля смещений грунта;

- датчики уровня подземных вод (пьезометры);

- геодезические марки на фасадах для отслеживания деформаций в реальном времени.

Все приборы объединяются в автоматизированную сеть с передачей данных на сервер. Например, при строительстве высотного комплекса «Москва-Сити» использовалась система мониторинга, которая отслеживала 1200 контрольных точек и фиксировала даже микродеформации в 0,5 мм. Благодаря этому удалось избежать повреждения исторических зданий в радиусе 150 метров от стройки.

3. Взаимосвязь изысканий, расчётов и мониторинга

Инженерные изыскания дают исходные данные, расчёты формируют прогноз, а мониторинг подтверждает или корректирует этот прогноз в реальном времени. Это три элемента одной системы. Если исключить хотя бы один — вся конструкция теряет устойчивость. Вот как выглядит идеальная связка:

| Этап | Роль в оценке влияния | Результат |

|---|---|---|

| Инженерные изыскания | Сбор фактических данных о грунтах и объектах | Формирование геотехнической модели участка |

| Расчёт и моделирование | Прогноз деформаций и разработка мер защиты | Оптимизация проектных решений |

| Мониторинг | Контроль реальных изменений в процессе строительства | Предупреждение аварий и корректировка технологии |

4. Практический эффект инженерного контроля

Регулярный мониторинг снижает вероятность аварий в 5–6 раз, а затраты на его организацию составляют не более 1–2% бюджета строительства. Для девелопера это самая выгодная инвестиция в безопасность и репутацию. В случае обнаружения превышений система сигнализирует в режиме онлайн, что позволяет немедленно изменить технологию работ — например, уменьшить скорость выемки грунта или временно приостановить водопонижение.

Таким образом, инженерные изыскания и мониторинг — это не отдельные этапы, а единая система защиты городской среды. Они позволяют строить в сложных условиях без риска для окружающих зданий и без потерь для инвестора. Кто умеет грамотно читать «поведение» грунта и конструкций — тот строит безопасно и надолго.

Как минимизировать риски для соседних объектов и инфраструктуры

Минимизация рисков при строительстве в плотной застройке — это сочетание инженерной проработки, технологической дисциплины и постоянного контроля. Даже опытная компания не может полагаться только на расчёты: каждый этап работ требует внимания к деталям и оперативного реагирования на изменения в поведении грунта и конструкций.

1. Продуманное проектирование

На этапе проектирования важно учитывать особенности соседних зданий, их фундаментные решения и состояние конструкций. Среди ключевых мер:

- Выбор оптимального типа фундамента, который минимизирует осадки;

- Разработка котлованов с шагом анкеров и подпорных стен, предотвращающих горизонтальные смещения;

- Учёт влияния подземных коммуникаций и водопонижения на соседние объекты.

Пример: при реконструкции жилого квартала в Санкт-Петербурге использование свайного фундамента с распределением нагрузок позволило снизить осадки соседних зданий с 12 мм по прогнозу до 4 мм фактически.

2. Технологическая дисциплина на стройплощадке

Даже лучший проект не сработает без строгого соблюдения технологии:

- Пошаговое выполнение земляных работ с контролируемой скоростью выемки;

- Использование временных ограждений котлованов и противоаварийных конструкций;

- Регулярная проверка качества материалов и соответствие нормам строительства.

Эти меры минимизируют риски внезапных деформаций и обеспечивают устойчивость временных конструкций.

3. Инструментальный мониторинг и оперативное реагирование

Создание системы мониторинга позволяет отслеживать динамику осадок, крена и смещений в реальном времени. При превышении пороговых значений можно оперативно:

- Изменить скорость выемки грунта;

- Применить дополнительные закрепляющие элементы;

- Приостановить отдельные этапы работ до устранения риска.

Пример: на строительстве станции метро «Саларьево» мониторинг показал смещение грунта на границе котлована на 2 мм. Благодаря своевременной корректировке технологии работы осадки соседних зданий не превысили нормативные значения.

4. Взаимодействие с органами надзора и жителями

Раннее информирование жителей и органов контроля о предстоящих работах позволяет заранее обсудить меры защиты, согласовать график и установить контакт для оперативного решения спорных ситуаций. Это снижает вероятность юридических конфликтов и повышает доверие к застройщику.

5. Использование современных инженерных решений

Современные технологии позволяют значительно снизить влияние строительства:

- Свайные фундаменты с регулируемой нагрузкой;

- Виброизоляционные экраны и прокладка амортизирующих слоёв под тяжелые конструкции;

- Цифровое моделирование в режиме реального времени для контроля деформаций.

Главный принцип минимизации рисков — интеграция всех этих мер в единый процесс: от проектирования до завершения строительства. Так можно не только защитить соседние объекты и инфраструктуру, но и снизить финансовые потери и укрепить репутацию компании. Без системного подхода любое строительство в плотной городской застройке становится непредсказуемым и опасным.